目次

昇降機(エレベーターや他も)と呼ばれるものは検査済証が必要です

エレベーター設置する場合は、工事を開始する前に各役所に確認済証と検査済証の提出を求められます。これらの書類を提出できなければ工事を行うことが出来ません。

検査済証がない建物=完了検査を受けた記録がないので、違法建築物かもしれない。

この理由から、工事を行うことが出来ません。もちろん古い建物の場合は当時の法律では適合していたが現在の法律だと違法になってしまうケースがあります。

ホームエレベーターもさることながら、階段に設置する自動昇降するような椅子なども昇降機というカテゴリーに分類されているものは対象になってしまいます。*ホームエレベーターに関して、4号建物(主に木造2階建て)の場合は市区町村にもよりますが、検査済証が無い場合でも比較的簡易な手続きにて設置可能となるケースもあるようです。エレベーター設置計画の時点で、指定検査機関に確認申請を出す必要があり、その時に、検査済証が必要となります。また、施工後は完了検査を受ける必要があり、通過して、エレベーターの検査済証が発効されます。

今回は、検査済証がない建物のエレベータを設置できる方法を弊社の施工事例をもとに解説させて頂きたいと思います。

建物の条件

建築データ

構造:鉄骨造 築年数:50年弱

場所:東京都中央区日本橋人形町

用途:店舗兼住居 用途地域:商業 防火地域 旧耐震

地下1階・地上6階 延床面積:210.9m²

工事の動機

工事のきっかけは、階段がつらくなってきたのでエレベーターをつけたいというご要望からスタートします。施主様もご高齢ということもあり移動がとても困難でした。住居の利用だけではなく将来的にテナントに貸し出すことも想定した工事でした。

しかし、こちらの建物には検査済証がありませんでした。

このままだと工事ができない状況でした。

建替えとの比較検討

打合せを重ねていく中で、やはり建物自体を残すのか、建替えるのかという根本的な検討もあったようです。「ガイドライン調査を活用したリニュアル」 対 「建替え」、双方のメリットデメリットや価格比較(かなりの想定にはなりますが)検討を行うことになりました。

前者のほうは、概算予測の難易度が高く、躯体状況、意匠の法適合状況、耐震設計予測からのズレ幅、それに伴うレイアウト変更によるズレ幅など、概算予測が難しいため、かなりのブレ幅をもった算出となりました。後者は、一般的な仕様での建替えの概算。

勿論物件にもよるとは思いますが、今回のケースでは、かなりのブレ幅を持っても、建替えコストよりは、「ガイドライン調査を活用したリニュアル」がかなり抑えられる概算となりました。

当初は、エレベーターを設置するという目的でありましたが、結果として、将来残せる建物にするための、耐震化含むリニュアル化を「ガイドライン調査」を活用して行うことを選択いただきました。

ガイドライン調査が解決策に

今回の状況下では、ガイドライン調査を行う必要性が出てきました。

(ガイドライン調査とは?https://and-td.com/tale/1471/)

エレベーター設置工事を行う前に、ガイドライン調査を行い、指定検査機関による指摘箇所を是正工事を行うことになりました。

- 建設当初の法律に合わせて、適法な状態にする

- 躯体(構造上の)安全を確保する

- エレベーター設置後のレイアウトにおいても適法な設計計画

これらの是正工事を行うことにより、検査済証と同等の書類を発行していただけます。

この書類を役所に提出することによりエレベーター工事に進むことが出来ました。

エレベーター設置に伴うリフォーム工事

エレベーターの設置に関しては、一般のお客様ですとエレベーターのみの価格だけを見られている(エレベーター本体の価格と設置業者の施工費)方が多い為、付随する建築費用のほうが、コストがかかる場合が多いことは事前に細かな説明とご理解を頂く必要があるかもしれません。

- スラブ貫通(床の開口)*建物内部に設置する場合

- エレベーターの昇降路を構造上問題の無い形で新たに組む(鉄骨・RC・木造ともに工事)

- 各階のエレベーター通過位置の壁面解体・開口

- レイアウト変更、復旧、避難経路の確保や導線(建築工事)

- 電源供給や安全装置(電気工事、消防設備工事、弱電工事)

- 設備配管の経路が影響するようであればその移設やリニュアル(衛生設備、空調、換気設備工事等)

- レイアウトが変わることによる、建築基準法上必要となる設備や区画

エレベーターの種類

一般的には、あまり知られていませんが、エレベーターにも業務用とホームエレベーターというものがあり、大きくは2種類に分かれています。ホームエレベーターのほうが安価に設置はできますが、あくまで一般家庭用であることと、階数や昇降スピード、積載においても制限があります。

今回は移動回数も多かったのと、将来的にオフィスとして貸し出すことも想定していたので、

業務用エレベーターを設置することになりました。

設置方法

主にエレベーター設置は、室内に設置または外付けの設置になります。

今回のケースは敷地としては、外部増設は難しく、建物内にスラブを貫通させて新設する以外には選択肢はない状況だったので室内に設置することになりました。その為、木造2階建て等の建物に設置する場合よりも、このような建物のケースは大工事になってしまいます。 *敷地に増設可能スペースがある場合は、外部増設も可能ですが、いずれにしても塔屋を増築しなければならないので、それなりの建築費用になるかと思います。

ガイドライン調査⇨是正工事⇨エレベーター設置⇨内装仕上げ工事

今回の工事は現調から図面作成などの準備期間、ガイドライン調査及び是正耐震工事、エレベータ設置、内装仕上げまで、全て含めると、約8ヶ月の工事でした。

年末年始も含んだので、検査機関による承認の遅れなど、フロア数も多かったので長丁場工事になりました。

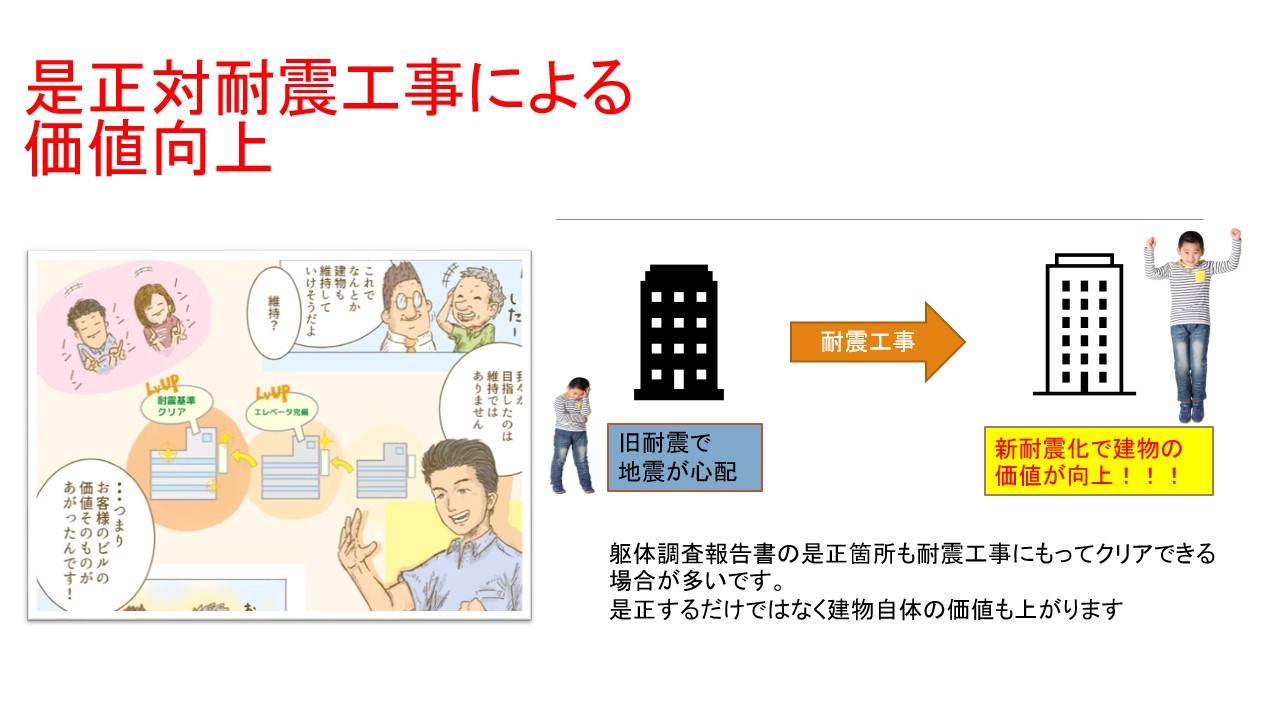

是正耐震工事による建物の価値の向上

今回の工事で、目的のエレベーター設置はもちろんですが、

旧耐震構造から耐震工事も行ったので、新耐震になり、建物の自体の価値を上げることが出来ました。

- エレベーター設置→利便性以外にも価値の向上→使い続けたい残したい

- ビルを残す→今後の地震の心配→耐震工事→施行範囲の増大

- 施行範囲の増大→設備や内装の改修→さらなる価値の向上

せっかくエレベーター設置をしても、古い建物であれば地震も心配です。建物自体も今後残せる状態にしておきたいものです。ガイドライン調査を実施すると、躯体調査もあるので、構造上の強度がとれず、是正対象になる可能性は高いと思います。

ただ、この是正も躯体に対して行うのは場所によっては、非現実的になりますが、耐震工事により代替することが概ね可能です。

その為の解体範囲も広がり、レイアウトもおのずと変わるため、設備や内装のリニュアルも一気に行うことが合理的となります。

コストをかけエレベーターを設置するのであれば、将来に残せるビルにこの機にリニュアルをかけてしまうほうが合理的です。旧耐震であれば、重要性も高まります。

ガイドライン調査の概要vol.2 youtubeもご覧ください

ガイドライン調査について、何回かに分けてyuotubeにも投稿していきます。まずは、第2回目の投稿となりますが、よろしければ最後までご視聴ください。

下記に検査済証が無い建物についてまとめさせていただいてます。

日々更新していきますので是非参考にしていただけたら幸いです

ほとんどの工務店やリフォーム会社などには検査済証がないという時点で工事を断られてしまうケースが多いそうです。

T&D工務店では検査済証がない建物の工事にも積極的に取り組んでいます。

弊社では、ガイドライン調査を活用した適正化工事の実績があります。

設計・調査・施工の一気通貫により

早期の見積もり提出・工期短縮・費用削減が可能です

まずはお気軽にご相談ください。

ご相談・現地調査・お見積もり

無料で承ります

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。

必要書類・費用予測等などもご紹介します。