検査済証がない事で、増改築や用途変更の工事を諦めてしまった事はありませんか?

検査済証がなかったら、工事を諦めるしかないのでしょうか?

検査済証がなくても決して諦めないでください。

検査済証がない建物を工事をする解決方法があります。

T&D工務店はガイドライン調査を活用した、検査済証がない建物のリフォーム実績があります。

検査済証がない建物のガイドライン調査について解説させていただきます。

必要書類・費用予測等などもご紹介します。

目次

検査済証が無い建物の工事する方法”ガイドライン調査”とは

ガイドライン調査とは、

検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関を活用した建築基準法適合状況調査の為のガイドラインにより、国土交通省へ届出を行った指定確認検査機関等が実施する法適合状況調査のことです。平成26年に国土交通省から、具体的な調査基準(通称「ガイドライン調査」)が明示され、これを使って民間の指定検査機関が調査することで、

検査済証があるのと同等であると証明できるようになりました。大まかに説明すると

「ちゃんと調査をして報告をすれば、検査済証(ではないけれどがあることと同等であると証明できる場合がある」という法律です。

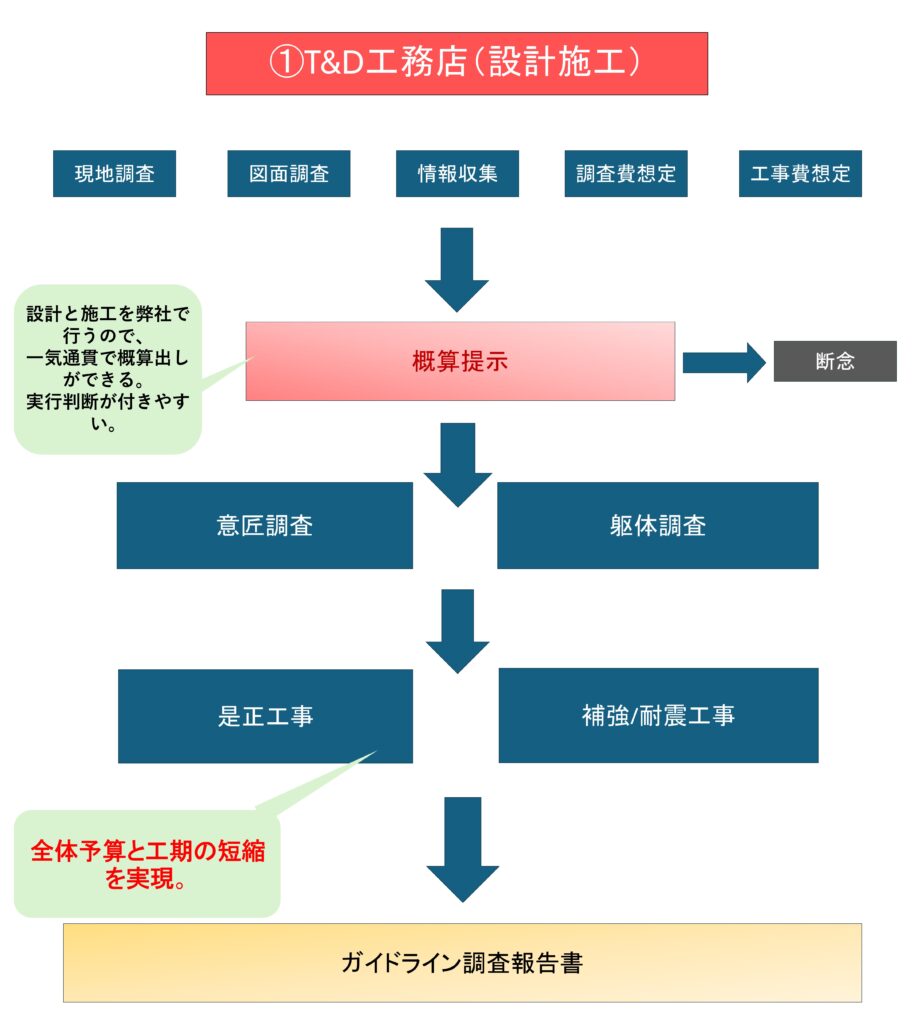

設計事務所と工務店どちらに依頼すべきか

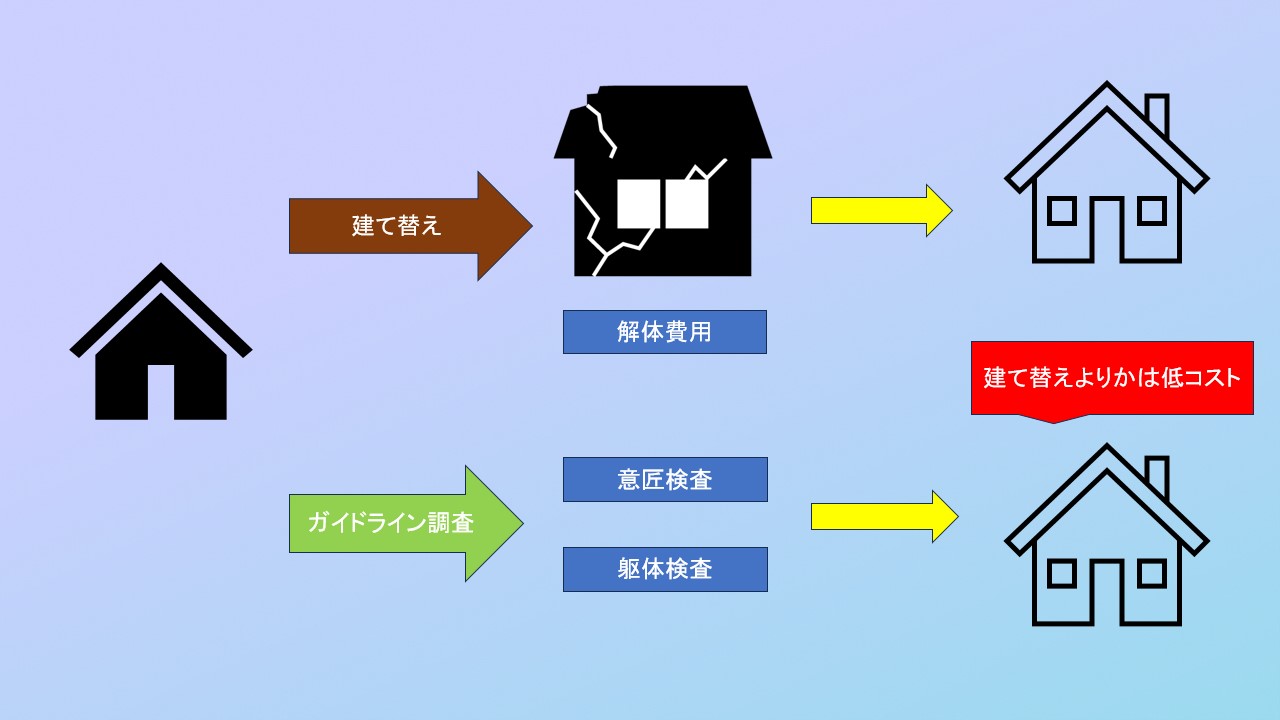

ガイドライン調査を活用した工事は、設計と施工を分離せず一気通貫することが大事です。

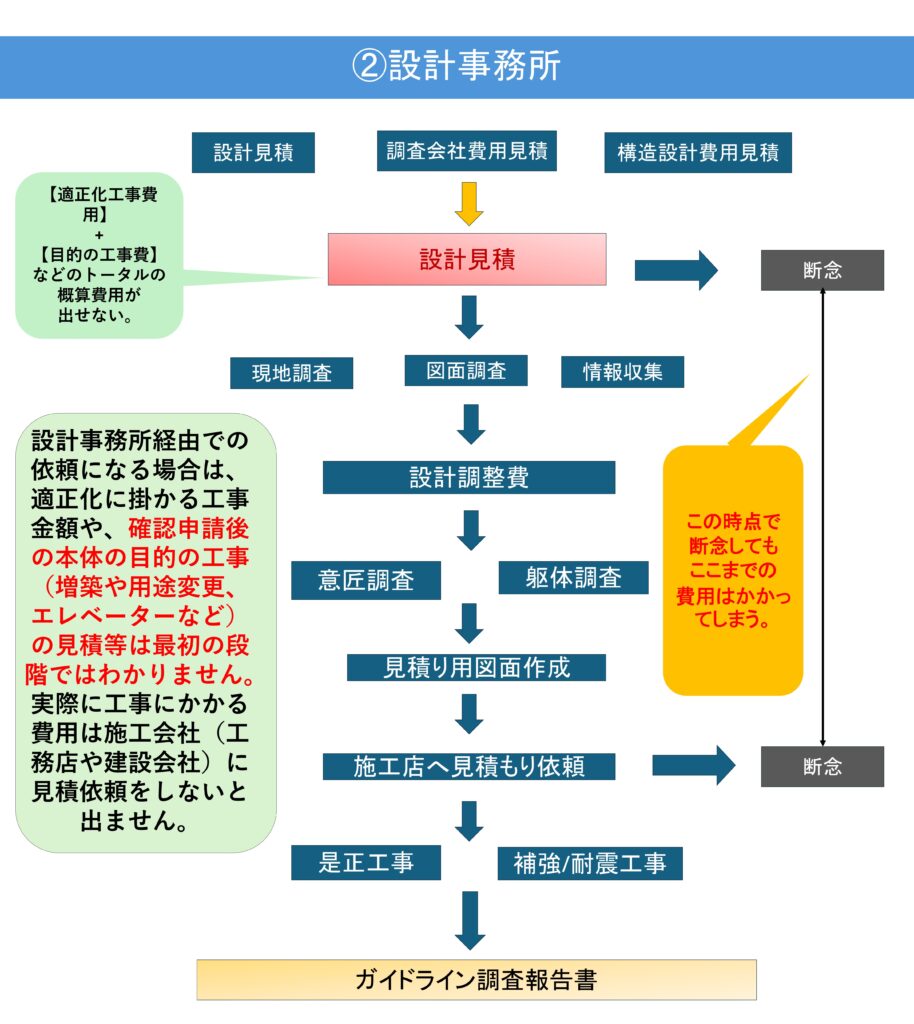

設計事務所経由での依頼になる場合は、適正化に掛かる工事金額や、確認申請後の本体の目的の工事(増築や用途変更、エレベーターなど)の見積等は最初の段階ではわかりません。

実際に工事にかかる費用は施工会社(工務店や建設会社)に見積依頼をしないと出ません。

最初に見積もりするためには見積可能なレベルの図面が必要になります。その為には、まずガイドライン調査としての設計契約を結び、意匠調査や躯体調査をする前に、見積用図面を作成しないと施工店へ見積依頼をかけられません。そこでやっと予算が判明しても想定外であれば工事着手が出来ず、「断念」という選択になります。そうなると設計費用等など、そこまでの費用が捨て金になってしまいます。

弊社であれば、最初の段階で簡易的な調査を行い、事前に概算を提示することが可能な為、続行するかの判断の材料と出来ることと、施工店なので一気通貫することにより、各フェーズでの重複工事の削減検証や、ガイドライン取得後の確認申請~目的の工事までのトータルの計画や提案、概算提示ができます。またその分プロセスが少ないので、工期の短縮化にもつながります。

検査済証がない場合は工事が出来るT&D工務店にぜひご相談を

飛び込みで普通の工務店さんや建設会社、設計事務所に依頼すると大抵は断られてしまいます。

どうしても障害が多く、手続きも複雑で、専門的な知識が必要になってきます。費用対効果の面でも積極的に取り組まない会社も多いと聞きます。

ガイドライン調査報告書を発行出来たら次は目的の工事をすると思います。このタイミングでなら普通の工務店さんでも快く引き受けてくれるかもしれません。ですが、ガイドライン調査の時点でも様々の工事が必要となりますので、このタイミングで新たに工務店と契約するのは費用面でも労力面でも非常にもったいないです。工事を分断分離発注すると、特にこのような工事では重複する工事部分が発生する場合が多いです。ガイドライン調査の実績がある工務店はまだまだ少ないのが現状です。

ガイドライン調査→設計→施工、全てを一任。

T&D工務店なら、ガイドライン調査から改装工事完了までを一式で依頼できるので安心です。

既存の建築物は、私たちにとっても社会にとっても役立てていかなければならない大切な資源です。

古くても思い入れのある大事な建物をこれからも活躍させたいと思ったら、

ぜひ、ガイドライン調査実績のある私たちT&D工務店にご相談ください。

お問い合わせ

リフォーム・増改築・出店工事・オフィス工事・エレベーター設置・検査済証がない建物工事など、お気軽にご相談ください。

お見積もり・プラン作成を無料で承ります。

(内容によっては別途でご相談させていただく場合もございます。)

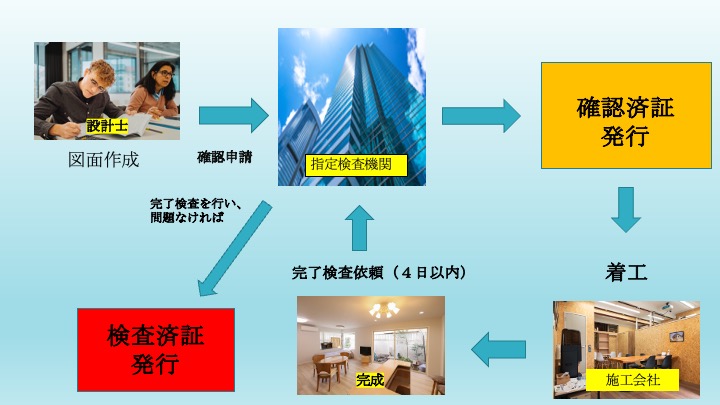

検査済証とは

検査済証とは、

建物が図面通りに作られていて、建築法に違反してないという証明書の様なものです。

工事が完了した時に、民間の指定検査機関による建築完了検査というものを受けます。

検査は完工から4日以内に完了検査の予約申請をしなければいけないと建築基準法で定められています。

この申請に基づいて完了検査が実施され、検査員が現場にて、図面通りに施工されている事を確認し、完了検査に合格すれば 「検査済証」が 交付されます。

検査済証は再発行は出来ない

検査済証の再発行というのは、後からではできないようです。

実際に完了検査を受けていない(検査済証がそもそも無い)場合は勿論ですが、

検査済証はあったが紛失してしまった・・・などのケースでも、検査済証の再交付はできないようです。

検査済証を調べるには?

管轄の区役所建築課などで、「台帳記載事項証明書」の発行手続き等をして、検査済証や確認済証の発効履歴の有無は確認することは可能です。

ここでポイントとなるのは完了検査が行われていたかどうかで、こちらが実施の確認とれれば検査済証があるということになります。4しかし、大事な「確認済証番号」「確認済証交付年月日」の欄が空欄か米印などで日付が未記載になっています。その場合 「台帳記載事項証明書」も有効ではありません。

築24年以上の建築物の半数以上が検査済証がない

1999年以前は、完了検査を行うのが国の検査機関しか行っていなかったため、建物に対して検査が間に合っていなかったそうです。検査が行われていないため、もちろん検査済証も発行されていませんでした。この理由により、1999年以前の建物には検査済証がないことがとても多いです。つまり、築24年以上の建築物の半数以上が検査済証がない物件だったそうです。この事により、1995年に発生した阪神淡路大震災では建物倒壊が多発したそうです。

倒壊した建物の多くは、検査を受けてない、建築基準法を満たしてない、違法建築物だったそうです。この背景から、違反建築を取締るという観点から、違反建築物が建たない様に未然に防止をするという考え方に変わり、1998年に建築基準法制定以来の大改正が行われました。

完了検査を国から民間の指定検査機関に開放し、2000年から全国の検査率が一気に上がりました。

さらに詳しく→【検査済証の有無の経緯】

検査済証と確認済証の違い

工事の着工前に、図面・必要書類を揃えて、指定検査機関に提出をし、

建物が建築基準法を違反していないかの審査をすることを確認申請と言います。

この段階で問題がなければ確認済証が指定検査機関により発行されます。

つまり、確認済証は工事を着工するために必要な証となります。

確認申請の上、確認済証が出ても、当初の設計通りに建てられていなければ、適法性が判断できないので、(図面は適法でも、違うものを建てたり、図面と違う部分があったり・・)完了検査を行い、当初計画の通りの図面通りのものができているか確認をします。

しかし、現実としては確認済証はあるが、完了検査を受けてなく、検査済証がないというケースが多いです。

検査済証がないデメリット

・銀行等からの融資がおりづらい

2003年以降は、検査済証のない建物に対して、融資を控えるようにと国土交通省から金融機関への要請があり、検査済証のない建物に対して、融資がおりづらいと聞きます。

それまでは、検査済証がなくても、融資が通るケースは多かったらしいのですが、上記を概ね境に厳しくなったようです。さらに詳しく→検査済証がない物件の融資と住宅ローン

・住宅ローンが組みづらい

国土交通省の要請により、現在でも住宅ローンを利用する際には検査済証の提出が求められます。検査済証がない場合は、住宅ローンの審査が通らない可能性が高いです。

・売買の際の不動産価値が下がる

オーナー様や不動産会社さんが所有している建物が、検査済証がないと不動産価値が下がってしまう可能性があります。違法建築物かもしれないという不安が拭えないからです。また、売買の際に検査済証がないことによるデメリットを買い手に説明する必要があります。

さらに詳しく→中古住宅と検査済証がない建物の運用

・確認申請が必要となる工事ができない

特段、工事もせず(もしくは申請の必要ない工事程度)住居として使っていく分には問題にならない場合もあるかもしれませんが、後々の生活スタイルが変動していく際に、それに付随する工事ができない可能性があります。

確認申請・検査済証が必要な工事

増改築や用途変更の工事の着工前にも、確認申請が必要となります。その際に、図面や必要書類に加えて、確認済証と検査済証の有無を必ず問われ、提出をしなければなりません。

建築基準法では、ある一定以上の規模の建物を新たに増改築する際には、再度建築確認を申請して承認してもらう必要があります。こちらが提出できなければ、工事を行うことができません。なぜなら、検査済証等がなければ、

完了検査の実施が証拠がない、すなわち建築基準法に違反してないという証明ができないからです。

適法性が証明できていない建物(検査済証がない建物)は、建築確認申請を受け付けてもらえません。

元の建物が違法建築で、そのまま増改築をしてしまった場合、増改築後の建物も違法建築になってしまいます。

増改築

・主要構造部(屋根・柱・梁・階段・スラブ)含む全面改築

・離れの増築

・渡り廊下などで繋がっている増築

・サンルームや物置の等の設置

・床面積を増やす工事(吹抜けに床を作るなど) 等

改修・大規模修繕工事

壁、柱、床、はり、屋根・階段等の大規模の修繕(範囲・本数によって必要が無い場合もある)

改修・修繕工事は部分や規模にもよりますが、構造に近い部分や割合が大きければ増改築と同じように

再度建築確認を申請して承認してもらう必要があります。

エレベーター等の昇降機設置

エレベーターを設置する際は検査済証が必要です。

*一部建物、4号建物においては検査済証が無い場合でもホームエレベーターであれば設置可能な場合もある様です。

用途変更

・住居ビル→一階を飲食店に

(飲食店部分が200㎡を超える場合)

・戸建て住宅→保育園(200㎡を超える場合)

・住居マンション→オフィス

用途変更にあたるかは、用途と規模によりますが、

おおざっぱに言えば変更後、不特定の人が大勢、頻繁に訪れる予定がある場合です。

用途変更の考え方は、元の建物が元の用途において適法で、更に新しい用途と現状の建築基準法に適合させることができれば安全が確保できるだろうという考え方です。

・ 事前相談~情報収集

ご依頼を受けたらまず施主様へのヒアリングと簡易調査をします。ここで建物の構造、規模等を確認します。ガイドライン調査をするのであれば当然目的があるはずなので、目的や動機の確認も早い段階で行います。

・各所への事前相談

既存図面はあるか、検査済証はあるかなど資料の確認、収集を行います。もし既存図面がない場合は復元図面を作成することになります。現場を測量して建築士が一から作成します。今後の進行をスムーズに行うため管轄の役所及び関係機関への事前相談にいきます。

さらに詳しく→管轄の役所及び関係機関への事前相談

*「ガイドライン調査報告書」の中身の一部抜粋。意匠関連の是正ポイントが、意匠検査の際の撮影写真をベースに、記載されてきます。是正すれば、その旨も報告書として記載されます。

ガイドライン調査のまとめ

検査済証がない物件は、ガイドライン調査と適正化工事をして

ガイドライン調査報告書を取得することで、検査済証の代わりにはなりませんが、

同等の効力を発揮し改修工事を進めることができます。(ガイドライン調査を動画で説明→こちら)

また、検査済証の無い建物でも、改修工事をして、建物の価値を高められれば、工事の費用を工事後の収入で回収できる可能性が高まります。このため、トータルで見ると費用を抑えることになるケースもあります。